*Alois Hartmann, Rothenburg/Altwis, «Seetaler Brattig» 2017

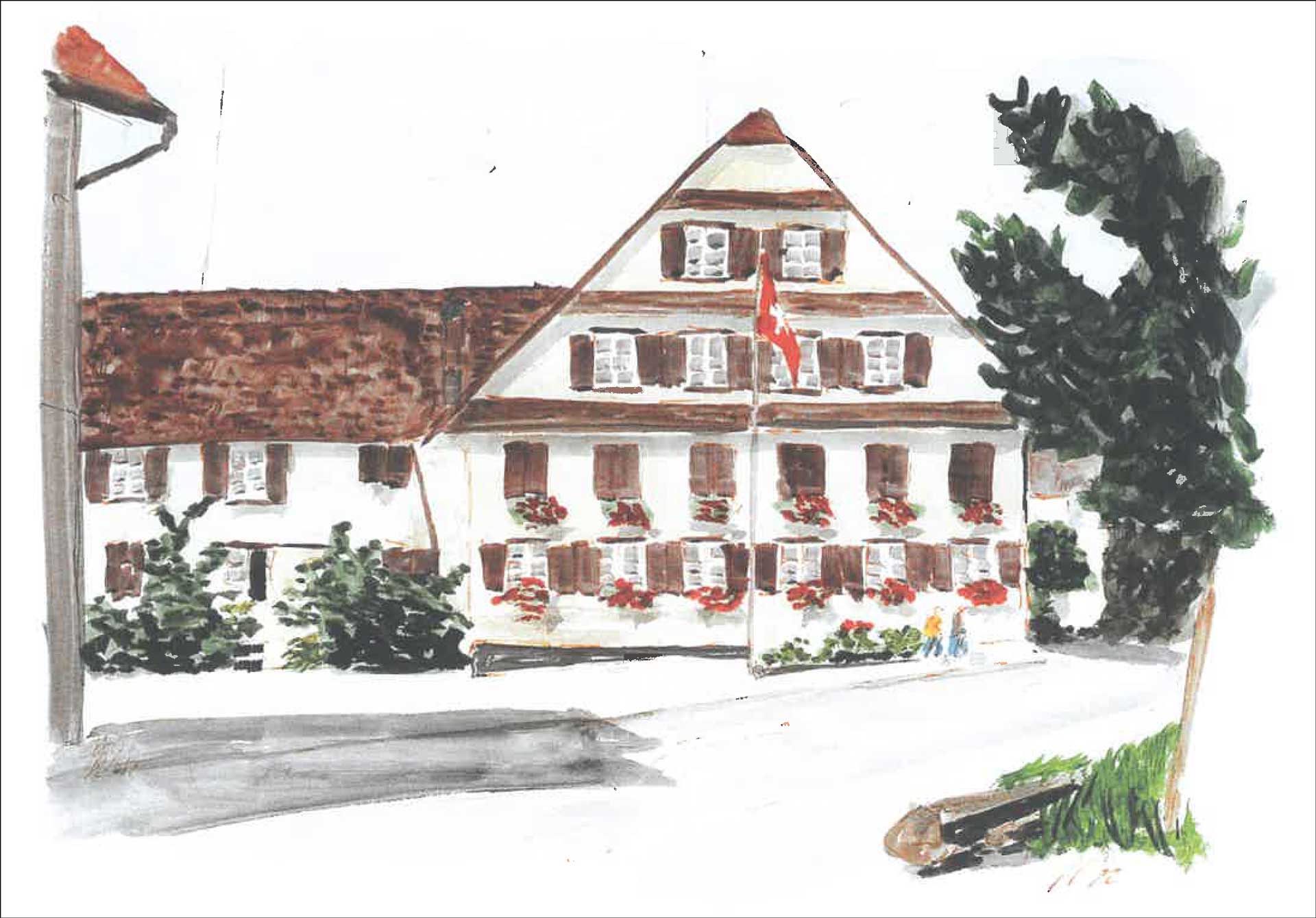

Es ist der 15. Februar 1856, ein Freitag. Der hohe Regierungsrat des Kantons Luzern gestattet den Söhnen des Balthasar Eberli, in Gelfingen das Tavernenrecht «Rössli» zu erwerben und nach Altwis zu verlegen. Eine «Taverne» (lateinisch «taberna»: Hütte) ist ein Wirtshaus mit dem Recht, Passanten zu verpflegen und zu beherbergen. Wein darf die Taverne allerdings nicht über die Gasse verkaufen. In Gelfingen soll es schon im 13. Jahrhundert ein Wirtshaus gegeben haben, das älteste im Tal. Irgendwann erhielt es den Namen «Rössli».

Doch nebst den Wirts- und Gasthäusern mit Tavernenrecht gibt es für die Durstigen und Hungrigen noch eine weitere Einrichtung: die Eigengewächswirtschaft. Sie hat das Recht, in der Stube selber produzierten Wein sowie Most und Schnaps auszuwirten, wenn gewünscht auch Brot und Käse dazuzugeben. Solche Wirtschaften gibt es im 19. Jahrhundert eine Menge im Tal, in Altwis 10, in Hitzkirch 22. Das verwundert nicht bei dem weit verbreiteten Weinbau. Zudem wird jeden Herbst viel Obst geerntet.

Der Name passt zum Gemeindewappen

Die älteste Bewilligung für eine Pintenschenke in Altwis ist aus dem Jahre 1802 bekannt. Die Urkunde wurde von der Verwaltungskammer des Cantons Baden ausgestellt, zu dem das Hitzkirchertal damals gehörte. Sie galt für «den Bürger Leonzi Hartmann». Die Gesuche um eine Bewilligung mussten jeweils vom Gemeinderat geprüft und mit einer Empfehlung an die Regierung weitergeleitet werden. Entscheidend waren die Eignung der Wirtsstube und der Leumund des Gesuchstellers. Später wird vermehrt die Frage des Bedürfnisses geprüft. Abschlägige Entscheide begründet die Regierung gerne mit einer möglichen «Gefährdung der Bevölkerung».

Alle diese Schenken und Pinten verlieren gegen Ende des 19. Jahrhunderts an Bedeutung. Das «Rössli» wird für sie auch in Altwis zu einer harten Konkurrenz. Dass es übrigens so heisst, ist ein hübscher Zufall der Geschichte. Der Name passt zu keiner Gemeinde besser als zu Altwis, in deren Wappen ein weisser Pferdekopf auf rotem Grunde prangt.

An bester Lage, an der neuen Landstrasse und zugleich am Weg nach Ermensee und Mosen gelegen, macht sich das Wirtshaus rasch einen Namen. Das grosse, markante Haus stammt aus dem 18. Jahrhundert und besitzt einen mehrteilig gewölbten Keller für Most- und Weinfässer.

Die Handarbeitsschule im Säli

Das «Rössli» wird zum Treffpunkt des Dorfes. Einen anderen, gleichwertigen gibt es nicht. (Das alte Schulhaus dient nur der Schule und als Wohnung des Lehrers, im Kriegsfall oft während Tagen als Militär-Kantonnement.) Im Lauf der Jahre wird das gastliche Haus erweitert, bekommt südlich einen Anbau mit einem kleinen Saal. Hier trifft man sich zu allen möglichen Anlässen, die es auch in einem Dorf mit 350 Einwohnern gibt. Das «man» ist nicht falsch. Die Frauen mischen sich erst allmählich unter die Gäste, es sei denn, ein besonderer Anlass ist fällig, eine «Uslumpete» oder eine Geburtstagsfeier. Der Saal dient den Schützen beim Jahresendhock, den Lehrern im Tal für eine gelegentliche Konferenz, den Fasnächtlern für einen Maskenball. Bis ins 20. Jahrhundert hinein gibt es ab und zu ein kleines Theater, 1903 zum Beispiel «s‘ Wunderrösli».

Mitte der vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts erhält der Saal eine spezielle Bedeutung. Die Trennung der Gesamtschule in Ober- und Unterschule verdrängt die Handarbeitsschule aus dem alten Schulhaus. Sie zügelt 1946 ins «Rössli», zu einem jährlichen Mietzins von 300 Franken. Für den Unterricht mit «Arbeitslehrerin» Marie Hübscher (Aesch) kein angenehmes Provisorium! Wenn eine Veranstaltung bevorsteht, müssen nach dem Unterricht Tische und Bänke zur Seite geschafft werden, alles «Schulische» hat in den Schränken zu verschwinden. Und dies während vollen 25 Jahren, bis 1971 das neue Schulhaus bezogen werden kann.

Eine wichtige Rolle bei öffentlichen Anlässen spielt die «Rössli»-Stiege mit dem schmiedeeisernen Geländer. Solange der Verkehr nur mässig rollt, eignet sich die Stiege prächtig für Schulfotos, für den festlichen Gruss bei der Heimkehr der Schützen vom «Eidgenössischen», für die Rangverkündigung beim Feldschiessen.

Gartenwirtschaft muss Strasse weichen

Bis in die fünfziger Jahre hinein steht neben dem Gasthaus eine Kegelbahn. Es gibt im Dorf wenig Gelegenheiten für Spiel und Sport. Ein Turnplatz wird erst 1964 erstellt. Da bietet das Kegeln – neben dem Schiessen – eine willkommene Abwechslung. 1952 richten die Wirtsleute Marie und Josef Fischer-Wobmann eine Gartenwirtschaft ein. Doch mehr als fünfzehn Jahre sind dem Garten nicht vergönnt. Mit der Strassenkorrektion 1967 wird vieles anders. Der Verkehr fordert seinen Tribut, das «Rössli» hat sich anzupassen. Die Strasse, die pfeilgerade durchs Dorf geführt wird, ist unduldsam.

Wirtsleute kommen und gehen. Einige bleiben länger, andere ziehen schon nach wenigen Jahren weiter. Eine «Rössli»-Dynastie entwickelt sich nie. Doch an einzelne erinnert man sich nach Jahrzehnten noch, so an Heinrich und Anna Scherer-Fries. Sie bringen die Wirtschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu neuer Blüte. Zudem werden drei ihrer vier Buben zum Tagesgespräch, als sie im Sommer 1921 gemeinsam nach Frankreich auswandern. Marie dagegen, die ältere der beiden Töchter, bleibt im Dorf und heiratet den nachmaligen Gemeindepräsidenten Xaver Moser sen. Ihm ist vom Schwiegervater die Übernahme der Wirtschaft zugedacht, doch das liegt nicht in seinem Sinne. Er bleibt für nur drei Jahre Eigentümer. Doch als Gast hält er dem «Rössli» stets die Treue, denn der sonntägliche Jass im Wirtshaus gehört zu den wenigen Abwechslungen der Woche. Für ihn und für viele andere Männer im Dorf. (Die Frauen werden es ihnen erst mit der Jahrtausendwende gleichtun.)

Ein paar Spuren der Erinnerung hinterlässt die Familie Leo und Agathe Erni-Muff, die 1940 für fünf Jahre ins «Rössli» einzieht. Leo Erni, von Beruf Schlosser, liebt das gesellige Leben seiner Gäste. Die drei Söhne und die drei Töchter fügen sich rasch ins Leben der Dorfjugend ein. Von ihnen wird später bei Klassentagungen immer wieder die Rede sein.

Von Erni’s wird der Schlüssel an die erwähnte Familie Fischer-Wobmann weitergereicht. Eigentlich sucht Josef Fischer keine Wirtschaft, sondern einen Bauernbetrieb. Weil mit dem «Rössli» beides zu haben ist, greift er zu. Die Arbeitsteilung ist klar: Er führt den Landwirtschaftsbetrieb, seine Frau Marie erwirbt das Wirtepatent. Gemeinsam erneuern sie das Haus und richten eine neue, heimelige Gaststube ein.

Das «Rössli» behauptet sich

Seit 1971 ist Rosa Ruckli-Brunner Eigentümerin. Seit 1994 führt ihr Sohn Oswald das «Rössli» als Pächter. Das grosse Haus erfährt auch in dieser Zeit einige Erneuerungen: Das legendäre Säli wird in eine Wohnung umgebaut, die fünf Doppelzimmer vollständig erneuert, zwei Garagen angebaut und Mitte der neunziger Jahre eine neue Küche eingerichtet.

Die gut bürgerliche Küche, vom Chef selber geführt, ist das Plus des Hauses. Dazu kommt der grosse Parkplatz, der von den Berufschauffeuren geschätzt wird. So kann sich das «Rössli» im Gegensatz zu vielen anderen Gasthäusern auch im 151. Jahr seines Bestehens behaupten.

*Alois Hartmann (geboren 1936) wuchs in Altwis auf. Er war ein Leben lang politisch und journalistisch in Bern und Luzern tätig, u.a. als Chefredaktor des «Vaterland». Von ihm erscheint im Herbst 2016 das Buch «Chronik Altwis 1900-1999».