*Roman Hodel, Luzern, «Seetaler Brattig» 2018

Wer in Hochdorf neue Schuhe benötigte, kaufte diese während Jahrzehnten bei Schumacher oder Mederlet. Die beiden Chefinnen blicken zurück auf Zeiten, als man die Passform noch mit gefährlichen Röntgenstrahlen bestimmte – und sie sagen, weshalb sie nie einen Fuss in den Konkurrenz-Laden gesetzt haben.

Wenn Margrit Mederlet in Hochdorf unterwegs ist, schweift ihr Blick bei den Leuten «automatisch abe», zu den Schuhen. Heute noch. Und das obwohl sie schon lange keine Schuhe mehr verkauft. «Ich kann nicht anders», sagt sie. Vor allem bei Frauen. «Manchmal tschuderets mich beim Anblick der hohen Absätze.» Auch Josy Schumacher schaut den Leuten immer noch auf die Schuhe: «Mein Baba sagte immer, wer abgschiegeti Absätze habe, mit dem ist Nichts – und er hatte Recht.»

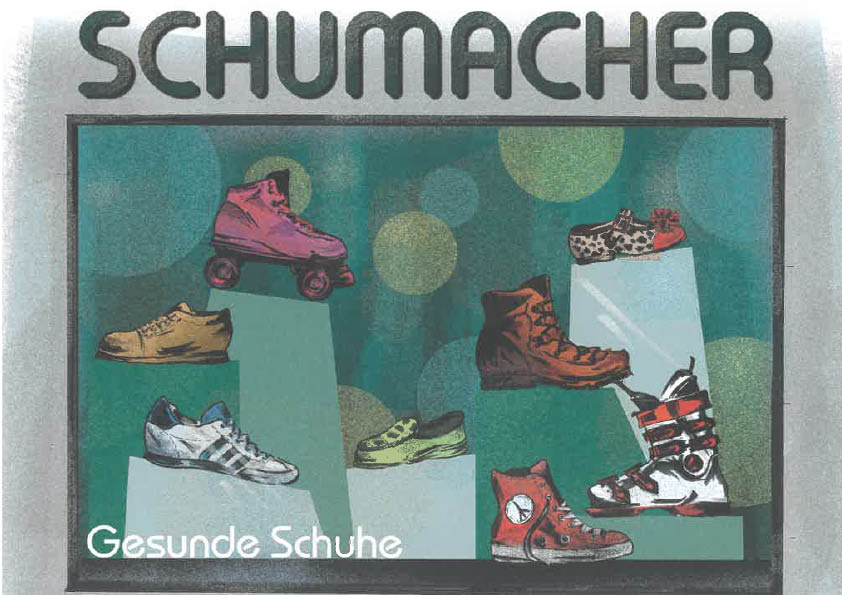

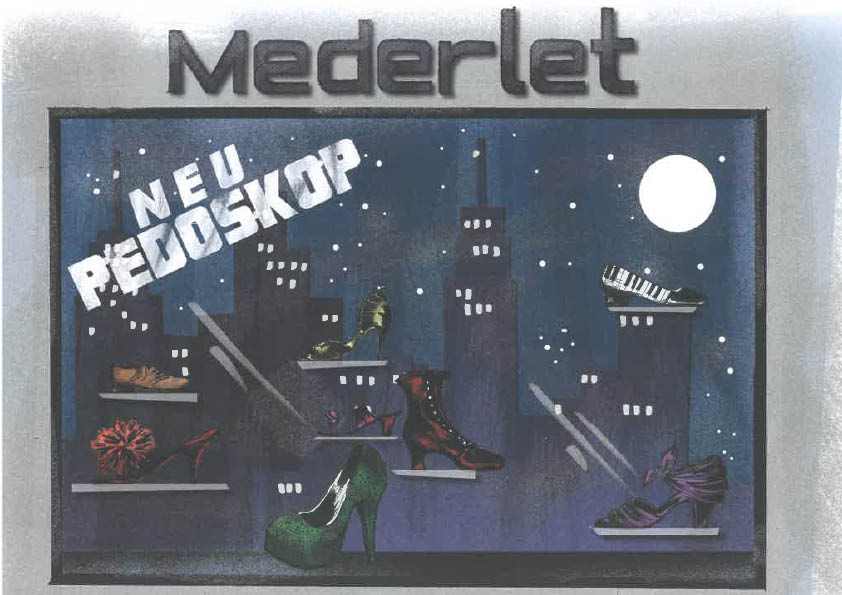

Schumacher und Mederlet – die beiden Familiennamen standen in Hochdorf über viele Jahrzehnte für Schuhe. Es gab Unterschiede beim Sortiment: Für elegantere Schuhe ging man eher zu Mederlet, für Kinder- und Sportschuhe zu Schumacher. Doch da waren auch Gemeinsamkeiten: Beide betrieben eine Werkstatt, beide eine Fusspflege-Praxis – und sie waren geprägt von zwei umtriebigen Ladenchefinnen.

Der erste verkaufte Schuh – ein Bally

Margrit Mederlet, geborene Muri, wird bald 80. Sie ist eine gepflegte Erscheinung und hat eine warme Stimme. Mit 17 kam die Schötzerin zum ersten Mal nach Hochdorf: «Mir hat es sofort gefallen.» Und wie. 1958 lernte sie an der Hofderer Fasnacht Victor Mederlet kennen. «Wir waren schwer verliebt – jä, ich war nicht so es Wüeschts», sagt sie und lacht verschmitzt.

Vor ihrer Hochzeit mit Victor Mederlet absolvierte sie in Luzern ihre Ausbildung zur Podologin, damals nannte man diese Ausbildung «diplomierte medizinische Fusspflegerin». In den Nebenräumen des Schuhgeschäfts erhielt sie eine Fusspflegepraxis. 1959 läuteten die Hochzeitsglocken.

Rasch wurde Margrit Mederlet in die Kunst des Schuhverkaufes eingeführt. Ihre erste Fusspflegepatientin wollte auch gleich ein paar neue Schuhe kaufen. Margrit Mederlet wurde von ihrem Schwiegervater assistiert. Da sie von ihrer Ausbildung her gute Kenntnisse hatte, riet sie der Kundin, einen gut passenden Schuh zu kaufen. Ihr Schwiegervater lobte sie nach dem Verkauf, denn es waren teure Bally-Vasano-Schuhe. «Ich war mächtig stolz und stellte fest, dass auch das Schuhverkaufen mir Spass machen wird.» Nach und nach kamen vier Kinder zur Welt, und dies war für die junge Frau eine Herausforderung.

Werktags- und Sonntagsschuhe

Fast zur selben Zeit und auf ähnliche Weise war auch Josy Schumacher auf den Schuh gekommen: Bei der in Römerswil aufgewachsenen Bäckerstochter, geborene Bieri, und Toni Schumacher funkte es ebenfalls an der Hofderer Fasnacht. «Beim ersten Treffen lud er mich zum Essen in den Schluuch ein, ich trug ein grün-schwarz-getupftes Kleid, das weiss ich noch genau», sagt sie. Und im selben Jahr wie bei den Mederlets – 1959 – wurde geheiratet. Vier Kinder komplettierten alsbald die Familie. «Mein Schwiegervater hätte vermutlich usgrüeft, wenn ich mich nicht für Schuhe interessiert hätte», sagt die 81-Jährige und klopft in ihrer gmögigen Art auf den Tisch.

«Damals besassen die meisten Leute nur je ein Paar Werktags- und Sonntagsschuhe – fertig», sagt Josy Schumacher. Entsprechend war die Auswahl an verschiedenen Modellen bescheiden. Es gab auch keine Vorwahl, bei der alle Modelle im Laden ausgestellt sind wie heute üblich, sondern die Kundschaft sagte am Ladentisch, was sie brauchte, «und wir gingen ins Lager etwas Passendes suchen.»

Das Röntgengerät im Schuhgeschäft

Schuhe anpassen war mitunter sogar gefährlich. «In unserem Geschäft stand anfangs ein Pedoskop – ein Fussmessgerät», sagt Margrit Mederlet. Dieses mass mittels Röntgenstrahlen, ob die Schuhgrösse richtig sei. Sie habe täglich damit gearbeitet, war während dieser Zeit zwei Mal schwanger. «Zum Glück sind beide Kinder gesund – und ich auch.» Erst 1965 wurden Pedoskope verboten.

Es war die Zeit des Wirtschaftswunders. Die Schuhsortimente wurden vielfältiger, die Leute hatten mehr Geld. Victor und Margrit Mederlet zügelten ihr Geschäft 1964 vom Oberdorf ins neue Haus Zentrum an der Hauptstrasse 46. «Wir folgten der neuen Migros.» Das Lokal war schick eingerichtet, die Wände aus edlem Palisanderholz. Alles trug die Handschrift von Bally. «Das war für uns über viele Jahre die wichtigste Marke – Mederlet stand für Bally.»

Von Bally zu Birkenstock

Das änderte sich in den 1980er-Jahren. Die Kunden wollten keine Bally-Schuhe mehr. «Sie waren ihnen zu unmodisch, zu teuer», sagt Margrit Mederlet. Also erweiterte man das Sortiment mit anderen Schuhmarken wie Gabor, Servas oder Löw. «Dazu spezialisierten wir uns auf bequeme Schuhe. Die Marke Birkenstock war der grosse Trend.»

Bei Schumacher waren gesunde Schuhe schon immer ein Thema gewesen, wie Josy Schumacher betont – und Skischuhe. Passend dazu organisierte und begleitete man während 20 Jahren Skikurse in Sörenberg. Ein besonderes Augenmerk galt aber den Kinderschuhen. Zur Philosophie gehörte, dass alle Kinderfüsse vor der Anprobe neuer Schuhe gemessen wurden und Marken im Angebot waren, die nach dem selben Messsystem Schuhe produzierten. So wurde sichergestellt, dass die Kinderfüsse mit neuen Schuhen inklusive Wachstumsreserve eingekleidet waren. «Unser Slogan lautete denn auch ‹Schuhe, die passen›», sagt Josy Schumacher. Zu den Kundinnen habe sie deshalb oft gesagt, «wollen sie einen Schuh der bequem ist, oder einen fürs Auge?»

Orange und braun

Das soll aber nicht heissen, dass Josy und Toni Schumacher nicht Wert auf die Optik gelegt hätten. Ihrem Geschäft etwa verpassten sie mehrmals einen neuen Look. Erstmals 1972. Wände, Lampen und Möbel leuchteten nun in knalligem Orange, am Boden lag ein brauner Teppich. «Mein Schwiegervater fragte entsetzt, ‹was? einen uni-braunen Teppich wollt ihr?›», sagt Josy Schumacher. Doch sie habe sich durchgesetzt und der Teppich sei geblieben.

Orange und Braun dominieren das Ladenlokal schon lange nicht mehr. Aber noch heute werden an der Hauptstrasse 20 Schuhe verkauft. Nur heisst das Geschäft seit 1999 Meyer. Zwar hatten zwei Töchter von Schumachers in der Schuhbranche gelernt und sich weitergebildet. «Bloss war wegen den privaten und familiären Voraussetzungen eine Übernahme kein Thema», so Josy Schumacher. Sie und Toni Schumacher sagen, sie hätten nie damit gehadert.

Auch bei Margrit Mederlet schlug eine der Töchter beruflich zwar den richtigen Weg ein, um das Geschäft zu übernehmen, «aber sie war noch jung und zu jenem Zeitpunkt hatten wir andere Sorgen». Ihr Mann Victor erkrankte 1991. Zudem wurde ihnen das Ladenlokal im Haus Zentrum gekündigt. «Es war eine ganz schwierige Zeit», sagt Margrit Mederlet. 1994 gab sie das Geschäft schweren Herzens auf. Ein Jahr später starb ihr Mann.

Es begann 1899 und 1927

Als in Hochdorf die Industrie boomte, 1899, gründete der aus dem Elsass eingewanderte Niklaus Mederlet im Oberdorf eine Schuhmacherei – dort wo sich heute das Café Bijou befindet. Später baute dessen Sohn Viktor das Geschäft aus. In den 1950er-Jahren kam mit dem 1926 geborenen Victor Mederlet die dritte Generation ans Ruder. Bei Schumachers fiel der Startschuss im Jahr 1927. Der Familienname war ja fast eine Verpflichtung. Zuerst befand sich «das Budali», wie Toni Schumacher sagt, in der sogenannten Drei-Länder-Schissi, einem Gebäudekomplex an der Sempacherstrasse. Der Name deshalb, weil es für drei Häuser nur eine Toilette gab. In den 1940er-Jahren kaufte der Vater von Toni Schumacher zunächst das Haus an der Hauptstrasse 26, später jenes an der Hauptstrasse 20, in dem die Schumachers heute noch wohnen, und richtete dort das Geschäft mit Werkstatt und Fusspflege-Praxis ein.

Den Füssen blieb Margrit Mederlet danach zwar noch ein paar Jahre treu – in Form einer eigenen Fusspflegepraxis. Mit dem Verkaufen von Schuhen jedoch war es vorbei. «Inzwischen hat sich ja so viel verändert», sagt sie. Viele klicken sich heute daheim vom Sofa aus online durchs Warenangebot. Tage später treffen die Pakete ein. Was nicht passt, schickt man zurück. «Furchtbar», sagt Margrit Mederlet. «Klar, es ist bequem, aber eine gute Schuhverkäuferin ist unersetzlich.»

Das sieht Josy Schumacher genau so: «E gueti Schuehverchäuferi chonnt vor allem drus.» Früher habe auch jeder, der in den Laden gekommen sei, etwas gekauft. «Als es Richtung Pensionierung ging, liessen sich die Leute hingegen vermehrt gratis bei uns beraten und kauften die Schuhe danach bei der Konkurrenz günstiger – eine Frechheit.»

A propos Konkurrenz – wie war das nun mit dem Verhältnis zwischen Mederlet und Schumacher? «Das war immer freundschaftlich», sagt Margrit Mederlet. «Natürlich schaute man ab und zu neidvoll hinüber, Schumachers hatten immer ein schönes Schaufenster.» Sie habe aber niemals einen Fuss in deren Laden gesetzt. «Das gehörte sich einfach nicht.»

Stammkundin mit Schuhgrösse 43

Auch Josy Schumacher beschränkte sich bei Mederlets auf das Begutachten des Schaufensters: «Ihre Kundschaft war etwas eleganter.» Ja, sie seien Konkurrenten gewesen, aber man habe sich respektiert. Vermisst sie eigentlich ihren Schuhladen manchmal? «Nein.» Es sei aber schon vorgekommen, dass sie bei Meyers Bekannte beraten habe. Gelernt ist schliesslich gelernt. Oder dann gibt es Szenen wie diese: «Toni und ich waren am Alphorn spielen beim Honeri-Wald.» Da habe sie von weitem eine Spaziergängerin erblickt. «Ich sagte zu meinem Mann, schau eine Stammkundin – jetzt fällt mir der Name nicht ein», sagt Schumacher und lacht. «Aber ich weiss, dass sie Schuhgrösse 43 trägt.»

*Roman Hodel (geboren 1973), wuchs in Brugg und auf dem Mutschellen auf. Seine Mutter Rita ist in Ermensee, sein Vater Hans in Hämikon gross geworden. Nach einer kaufmännischen Ausbildung stieg er 2002 in den Journalismus ein, absolvierte die zweijährige Diplomausbildung am MAZ Luzern und war unter anderem von 2002 bis 2004 Redaktor beim «Seetaler Bote». Er wechselte dann zu «20 Minuten» nach Zürich und ist inzwischen Redaktor in den Regionalressorts der «Luzerner Zeitung».